Interviews

Ingo Niermann im Interview mit Leonore Mau (2005)

Ingo Niermann (IN): Wie sind sie zur Fotografie gekommen?

Leonore Mau (LM): Jedes Leben entwickelt sich auf irgendeine Weise. Es gibt ja die verschiedensten Zufälle im Leben. Wie haben sich zwei Leute, die geheiratet haben, kennengelernt? Da gibt es die verrücktesten Geschichten. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die geht abends noch an den Briefkasten, im strömenden Regen, und von der anderen Seite kommt ein Mann mit Regenschirm und auch einem Brief. In dem Moment – das war ihr Mann. Genauso: Wie kommt man zu einem Beruf?

Ich war nach dem Abitur auf einer Kunstschule, aber durch die Flucht ’45 aus Leipzig hier nach Hamburg hatte man nichts, gar nichts. Es vergehen Jahre, bis man wieder anfangen kann, ein normales Leben zu führen. Als Flüchtling ist man ein Mensch zweiter Klasse, bis man auf einmal wieder in die erste Klasse rutscht, weil man irgendwas tut, was ankommt.

Ich bin eben dazu gekommen, daß ich eine Kamera kriegen konnte, eine Leica, und ich wollte eigentlich … aber warum soll ich das eigentlich alles erzählen? Ich bin Fotografin, Punkt.

IN: Und Ihnen war gleich klar: Das ist jetzt mein Beruf?

LM: Ja, ich hab auch nie Gefälligkeitsfotos gemacht. Als ich in Hamburg die Kamera hatte und angefangen habe, da hatte ich sofort mit dem ersten Film ein Titelfoto in der Hamburger Hafenzeitschrift. Es hat sofort gefunkt. Obgleich ich von Hamburg ganz wenige Fotos gemacht habe.

IN: Hamburg hat Sie nicht so interessiert?

LM: Es gibt sehr schöne Fotos von Hamburg, aber es reicht ja, wenn das andere machen.

IN: Sie haben dann damit begonnen, Häuser für Architekturzeitschriften zu fotografieren.

LM: Eine Redakteurin sagte mal zu mir: Fotografieren Sie eigentlich auch Architektur? Und da ich damals noch mit einem Architekten verheiratet war und davon auch was verstand, habe ich das mal angefangen und damit einiges Geld verdient, was ich auch dringend brauchte, um mir eine tolle Kameraausrüstung zu kaufen.

IN: Nachdem sie Anfang der 60er Jahre mit dem Schriftsteller Hubert Fichte zusammenzogen, was war Ihre erste gemeinsame Arbeit?

LM: Das waren Fotofilme für das deutsche Fernsehen. Zuerst hier in Hamburg: Der Tag eines unständigen Hafenarbeiters. Dann in Sesimbra, in Portugal, da sind wir eigentlich hingefahren, weil das Wort so schön klingt. Das war ein sehr schönes Fischerdorf am Meer, inzwischen ist es eine Touristenmetropole geworden, weil es sehr nah bei Lissabon liegt. Die hatten mitten im Dorf einen Fischmarkt, und ich habe eigentlich nur Fische fotografiert. Man brauchte für einen 20-Minuten-Film ungefähr 500 oder 600 Photos. Das ist viel, aber diese Arbeit hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Und dann hat Hubert Fichte die ausgesucht, auch die Reihenfolge und wie lange jedes Bild stehen muß, er hat den Filmschnitt gemacht.

Dann habe ich noch einen Fotofilm gemacht in Rom auf der Spanischen Treppe. Die war immer voll von jungen Leuten, und dann war oben dieses elegante Hotel, da kommen elegante Leute herunter. Die ganze Zeit, wo wir in der Villa Massimo waren, bin ich da hin.

Leider ist dieses Medium Fotofilm nicht mehr besonders aktuell. Sonst könnte ich zum Beispiel aus den ganzen Dokumentationen der afroamerikanischen Religionen einen Fotofilm machen.

IN: Ihre Erkundungen über die afroamerikanischen Religionen beginnen 1968 mit einer Reise nach Brasilien. Wie kam es zu der Reise?

LM: Erstmal hatten wir in diesem Moment genügend Geld.

IN: Hubert Fichte hatte den Roman Die Palette veröffentlicht.

LM: Ja, da hatte er ziemlich viel Geld mit verdient. Dann haben wir uns die Tickets gekauft, erst zu einer kurzen Reise, drei Monate, ist nicht viel.

IN: Und warum haben Sie sich für Brasilien entschieden?

LM: Weil wir wußten, daß die schönsten Riten in Brasilien sind – von den Candomblé -, und weil wir portugiesisch konnten.

Wir sind nachts durch eine Favela gegangen, immer den Trommeln nach. Die Trommeln, die am schönsten und am lautesten klangen, da sind wir vor der Hütte stehen geblieben. Aber wir sind nicht reingegangen, sondern wir haben gewartet. Die Leute haben den sechsten, siebten oder achten Sinn, nach zwei Minuten kamen gleich zwei raus und fragten uns, ob wir hier was suchten. Wir konnten denen in portugiesisch antworten, was sie sofort sehr freundlich stimmte. Und dann haben sie gesagt, wir sollten doch bitte reinkommen. Ich habe gefragt, ob ich auch Fotos machen dürfte. Dann redeten die eine Weile miteinander, ahnten aber wohl nicht, daß wir das perfekt verstanden. Die haben nämlich gesagt: Da sind zwei Leute aus Europa, und die Frau will Fotos machen. Aber das kann sie ruhig, denn die Götter erlauben das nicht, da kommt nichts drauf. – Die Götter erlaubten das doch, es war alles drauf.

Nach den drei Monaten haben wir beschlossen, Geld aufzutreiben und für ein ganzes Jahr zu kommen, weil die wichtigsten Feste über das ganze Jahre verteilt sind. Und wir haben sie alle fotografiert.

IN: Das Interesse für die afroamerikanischen Religionen hat Sie dann nicht nur nach Afrika geführt, sondern Sie haben auch eine Botschaft der Priesterinnen des brasilianischen Tempels Casa das Minas, der von einer versklavten Tochter des Königs von Abomey vor 300 Jahren gegründet worden sein soll, an den Königshof von Abomey in Benin überbracht.

LM: Jeder in Brasilien weiß, was die Casa das Minas ist. Die Priesterinnen genießen ein hohes Ansehen. Wir haben denen erzählt, daß wir nach Westafrika reisen, und die haben uns einen Gruß und ein Tonband mit ihren Gesängen mitgegeben, um sie an den Königshof von Abomey zu überbringen. Hubert Fichte hat als Botschafter-Ausweis eine bunte Glasperlenkette bekommen. Da erzählt jede Farbe etwas Bestimmtes und jede Position der Perlen gegeneinander.

Nachdem sie am Königshof die Kette angeguckt haben und die Gesänge vom Tonband gehört, haben sie ein großes Stück Papier genommen und darauf eine Einladung an die Priesterinnen der Casa das Minas geschrieben.

IN: Man hat die brasilianischen Gesänge und die Kette erkannt?

LM: Ja, das hat die eben so beeindruckt und gerührt.

IN: Sind die Priesterinnen der Einladung gefolgt?

LM: Ich glaube nicht; das hätten wir irgendwie erfahren. Die Priesterinnen der Casa das Minas hatten uns gesagt, sie müssen einmal nach Abomey, weil ihnen bei einem Ritus irgendwas fehlt. Da hat Hubert Fichte gesagt: Dann wollen wir gleich mal anfangen, wir machen zweimal die Woche französisch. Hubert hat angefangen, denen französisch beizubringen, und das hat auch sehr gut funktioniert, aber er ist dann gestorben.

Später haben die Priesterinnen mich wissen lassen durch einen Botschafter, der nach Deutschland kam: Casa das Minas möchte die Kette wieder zurückhaben. Was denken Sie, die Reaktion von Leuten in Deutschland, wenn ich das erzählt hab: Ach, so’ne Glaskette, du bist ja verrückt. – Nein, das ist eine ganz bestimmte Glaskette, und ich möchte darüber mit Euch nicht mehr reden. Ich bin nach Brasilien geflogen und habe denen die Kette wiedergebracht. Die haben sich so gefreut, das war toll.

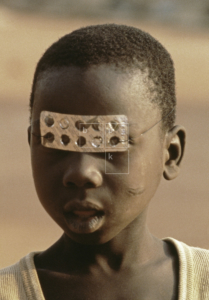

IN: Beim Königshof von Abomey haben Sie auch das faszinierende und verstörende Foto eines kleinen Jungen gemacht, der sich eine leere Tablettenhülse als eine Maske vorgebunden hat.

LM: Wir standen auf der Straße und guckten uns um. Auf einmal sah ich den Jungen da stehen. Da bin ich, ohne Hubert Fichte was zu sagen, ich hab nur gesagt: Ich komm gleich wieder, weil ich hatte Angst, daß der Junge wegläuft. Ich hab ihm dann gesagt, er möchte bitte stehen bleiben, ich würde gern ein Foto von ihm machen. Was ihn sehr begeistert hat.

Die Kinder in Westafrika sind unglaublich geschickt im Nachmachen aus irgendwelchen Abfällen oder einfachen Materialien. Neulich gab es einen Film über Senegal, wo das eine richtige Industrie ist: nachgemachtes Spielzeug.

IN: Haben Sie nie fotografiert, ohne zu fragen?

LM: Nein, ich habe mich immer an die selbstgemachte Regel gehalten, nicht als ungefragte Fotografin die Leute zu vereinnahmen. Ich habe eigentlich immer gefragt, auch bei Zeremonien. Wenn wir erfahren haben, da und da ist ein Tempel, sind wir zuerst einmal ohne Kamera hingegangen, haben uns vorgestellt und gefragt, ob wir daran teilnehmen dürfen. Und wenn die sagten Ja, sind wir geblieben bis zum Ende. Also nicht scheu, wie die Touristen immer so reingucken, sondern manchmal wirklich zwölf Stunden.

Hubert war genial im Herausfinden von Dingen. Und der kriegte auch immer, was er wollte, das ist unglaublich, er hatte so eine Ausstrahlung. Wir haben nur ein einziges Mal eine Absage gekriegt, die war aber auch begründet, weil das eine Geheimzeremonie war. Das hat immer geklappt.

IN: Es gibt eine Beschreibung von Hubert Fichte im Buch Petersilie: „Ein Junge hat sich eine Flugmaschine angeschnallt, blutig angestrichenes Metall, Spiegelscherben. Er hat sich wulstige, mit Eberzähnen gespickte Lippen vorgebunden, die er abnimmt, als Leonore ihn fotografieren will.“

LM: Das kann natürlich sein, daß da irgendein Aberglaube ist, wie es ganz stark ist in islamischen Ländern, da muß man wirklich sehr aufpassen, weil die meinen, man nimmt ihnen die Person weg. Ich hab dann nie insistiert: Ich will das aber haben, mach das mal. Ich habe niemals irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, weil ich das respektiert hab. Aber es war andererseits auch so, wenn ich mal nicht dabei war mit der Kamera, daß irgend jemand dann sagte: Wo ist Kodak?

IN: Ist es Ihnen passiert, daß man Sie zwar hätte fotografieren lassen, es Ihnen aber indiskret erschien?

LM: Die Grenze zwischen Indiskretion und Faszination ist sehr sehr eng. In Brasilien war eine riesige Regenkatastrophe, tagelang hat es geregnet, die ganzen Favelas rutschten den Berg runter, und wir konnten in dem kleinem Haus, das wir gemietet hatten, auch tagelang nicht raus, weil alles von Wasser umgeben war.

Als ich dann raus konnte und mit meiner Kamera in Richtung Innenstadt ging, lagen eine Menge Tote auf der Straße, vollkommen von Schlamm umgeben. Ich wollte die gerade fotografieren, und die Polizisten sahen mich mit meinem professionellem Equipment – und die haben sofort die Tücher hochgerissen, wo die Toten drunter lagen. Die haben mich quasi aufgefordert, mit freundlichen Gesten, ein Foto zu machen. Das hab ich dann auch gemacht – das ist ganz klein im Bildband Xango drin, mit dieser Erzählung.

IN: Sie haben in Westafrika in den siebziger Jahren Verrückte fotografiert, die auf öffentlichen Plätzen festgehalten wurden. Fühlten die sich nicht ausgestellt?

LM: Im Gegenteil. Daß man denen soviel Aufmerksamkeit schenkte, das hat die begeistert. Überhaupt keine Schwierigkeiten. Das war in Togo oder Benin. Die Leute, die – wo man sagt – nicht normal sind, die werden nicht in Kliniken getan, sondern auf dem Dorfplatz angepflockt. Dann gehören sie immer noch zur Gemeinschaft, die Leute reden mit denen. Vor allem die Kinder reden gerne mit denen und die reden auch gerne mit den Kindern. Die Leute lachen natürlich auch mal über die, aber die werden nie schlecht behandelt. Wir haben das wirklich beobachtet, waren einen ganzen Tag in so einem Dorf. Keine Aggression.

Natürlich ist das auch grausam, aber die haben kein Geld für ein Hospital. Und im Grund genommen, wenn man es sich vorstellt: Man ist von der Gesellschaft, das geht ja sehr schnell, als verrückt erklärt und liegt den ganzen Tag und guckt mehr oder weniger weiße Wände an. Das ist ja ein perfektes Mittel, um verrückt zu werden.

In Afrika haben die auch ganz andere Erklärungen für Irrsinn, zum Beispiel die schlechte Behandlung von toten Familienangehörigen. Wenn man die nicht genug verehrt. Wenn jemand die Regeln der Gesellschaft verletzt, dann ist er noch lang nicht ausgestoßen. Es muß schon einer tobsüchtig sein, dann sagen sie: Der ist krank.

Ohne Titel (Barkassen im Hamburger Hafen), 1966

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Maison Jaoul), 1960

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Fischmarkt am Meer), 1964

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Auf der Spanischen Treppe), 1967/68

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Priesterinnen des Tempels „Casa das Minas“), 1981/82

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Hubert Fichte beim 106-jährigen

König von Abomey), 1975

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Afrikanischer Junge mit Blister-Maske), 1975

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Hubert Fichte in der Psychiatrie

von Fann), 1976

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Hubert Fichte in Trinidad), 1974

Im Fotoband Hälfte des Lebens. Leonore Mau:

Hubert Fichte. Eine fotographische Elegie

von Ronald Kay

© Nathalie David

Ohne Titel (Das Blutbad), 1971

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Fahrt nach Karlsruhe, 1965

© bpk / S. Fischer Stiftung / Hubert Fichte

Der Fotoband Psyche

© Nathalie David

Fata Morgana, um 2002

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Nathalie David im Interview mit Leonore Mau (April 2006)

Auszug aus dem Interview. Geführt in der Dürerstraße 9 in Hamburg-Othmarschen.

Leonore Mau (LM): Wir wollten nach Brasilien fahren, es war immer ein Traum von uns beiden, aber die Fahrt war halt sehr teuer.

Wir haben von einem Tag auf den anderen das Ticket gekauft und sind ins Flugzeug gestiegen und wollten erst mal gucken, wie sieht eigentlich Brasilien aus! Wir hatten richtig Portugiesisch gelernt. Ohne eine Sprache zu kennen, kannst du so etwas kaum machen.

Das war die Schwierigkeit in Afrika. Wenn du die Sprache des Landes nicht kannst, ist da immer eine Lücke zwischen dir und den Leuten.

Einen Abend waren wir in einer Favela. Und Hubert Fichte sagte: Wenn wir Trommeln hören, bleiben wir erst mal stehen und dann gehen wir dem Trommelrhythmus nach. Wir haben die Trommeln gehört und sind dann vor der Hütte stehengeblieben. Wir standen da kaum fünf Minuten und da kam eine Frau raus und redete uns auf Portugiesisch an.

Und da haben wir ihr gesagt, was wir wollten und wer wir sind, und dann hat sie gesagt: „Kommt rein!“.

Das war so eindrucksvoll, wie sie wirklich in diesem Ritus gefangen waren. Es gab für sie nichts anderes als die Götter und die Tänze und die Gesänge. Ich war hingerissen! Ich konnte mich kaum halten. Sogar jetzt noch, wenn ich das erzähle.

Der Candomblé, dieser Ritus. Der ist überall in Brasilien, sogar im Süden in Sao Paulo. Aber die klassische Stadt dafür ist Salvador da Bahia. Da sind wir dann auch hingefahren.

Ich habe ja vor Gefahren eigentlich keine Angst, weil die immer übertrieben werden.

Mich hat man mal in Rio auf der Straße angeredet und gesagt: „Sie können hier nicht allein rumgehen!“ Ich sagte: „Warum nicht?“

„Es ist zu gefährlich!“ Und dann habe ich denen erklärt, dass ich Fotos mache. „Dann gehen wir mit Ihnen!“ Ich dachte: „Oh Gott!“. Die sind dann hinter mir her gelaufen. Das fand ich gar nicht so lustig.

Ohne Titel (Leonore Mau an ihrem 90. Geburtstag), 2005

© Nathalie David

Ohne Titel (Porträtaufnahme von Leonore Mau), 2007

© Nathalie David