Portraitierte und Weggefährt:innen erinnern sich an Leonore Mau

Nathalie David, Filmemacherin und Künstlerin, war lange Zeit die persönliche Assistentin von Leonore Mau.

Nach ihrem Film Diese Photographin heißt Leonore Mau (52 Min, DE 2005 – 2016, https://vimeo.com/223781321), begann sie im Jahr 2016 eine Serie von Gesprächen mit Personen aus Leonore Maus Umfeld und jenen die von ihr fotografiert worden sind, aufzuzeichnen.

Sie lesen fünf Ausschnitte dieser Gespräche, sowie unter folgendem Link einen Ausschnitt aus Leonore Maus letztem Interview (2006): Zum Interview mit Ingo Niemann

Susanne Amatosero bei sich zu Hause in Hamburg (6. Januar 2016)

Wie ich Leonore Mau kennengelernt habe? Da war ich in der Karibik und hatte diese Priesterin von der Spiritual Baptist Church kennengelernt. Die hat mich dann in die Kirche eingeladen. Der Priester hat der Gemeinde vorgelesen und angefügt: „Wir alle wissen, dass wir hier schon mal Gäste aus Deutschland hatten, Hubert Fichte und Leonore Mau“. Er hat unter dem Altar die beiden Bücher Xango und Petersilie hervorgeholt und wir haben sie uns zusammen angeguckt. Dann hat er mir Geschenke für Hubert Fichte mitgegeben. Zwei Jahre später sind wir mit dem Geschenk für Hubert Fichte zurückgekommen, ich habe Leonore Mau angerufen, aber sie hat uns abgewimmelt. Das war genau die Zeit, in der Hubert Fichte im Sterben lag.

Ich hätte dann nicht mehr reagiert, aber die Ton-Frau, hat insistiert. Irgendwann waren wir zu zweit zum Essen bei Leonore eingeladen. Damals war Leonore schon über 60, aber noch sehr jung geblieben. Sie war sehr elegant und hat auf gute Formen geachtet, aber sie war nicht überheblich. Ich fand es unheimlich spannend, mit ihr zu sprechen. Sie war eine großzügige Frau. Ihre Großzügigkeit hatte auch etwas mit Bildung zu tun. Im Sinne des Wortes „polyglott“, dass man über seine Bildung, über seine Herkunft und über sein Selbstbewusstsein mit der ganzen Welt verbunden ist und es deshalb auch nicht nötig hat, kleinlich zu sein.

Wir haben wenige theoretische Gespräche gehabt. Leonore Mau hat mir eher plastische Episoden erzählt, wie dieses oder jenes Foto entstanden ist, wie sie bei irgendeiner Zeremonie war und wie schlecht das Licht war oder wie mal jemand ihre Kamera geklaut hat.

In ihren Geschichten ging es um Hubert Fichte, um die Menschen dort, ihre tollen Erlebnisse. Im Grunde genommen um die Poesie dieser Fremde, dieses Unerwartete und auch die Schönheit der Menschen dort.

Leonores Bilder sind ja farbig. Sie hat auch Schwarz-Weiß-Bilder gemacht, aber ich glaube, für sie spielt eigentlich die Farbe eine große Rolle, die warmen Farben, mit denen sie immer gearbeitet hat. Die Bilder haben eigentlich etwas Episches. Das sind im Grunde keine Momentaufnahmen, keine Schnappschüsse. Sie erzählen nicht nur von einem Augenblick, sondern von etwas, das wiederkehrt. Wenn in einer Zeremonie ein Tier geopfert wird und Du siehst das Blut herauslaufen, denkst du nicht: „Da wird jetzt ein Tier geschlachtet.“ Sondern du weißt, du siehst ein Bild von einem Ereignis, das rituell immer und immer wieder stattfindet. Etwas Episches oder auch Klassisches. Hubert Fichte und sie haben diese Zeremonien erforscht. Sie waren ja nicht nur einen Abend da, sondern sind immer wieder hingegangen. Die Menschen spielen auch als Individuen nicht eine so große Rolle, sondern eher als Protagonisten ihres Berufes oder ihrer Geschichte. Wenn ich zum Beispiel sage, dass diese alten Frauen aus der Casa das Minas ‚Protagonisten ihrer Geschichte‘ sind, heißt das, es schwingt auch mit, dass ihre Vorfahren als Sklaven dort hinkamen. Diese ganze Geschichte lässt das Epische der Bilder entstehen.

Leonore Mau hat ihre Bilder nicht inszeniert. Sie wusste, worauf es ankommt bei diesen Zeremonien. Sie hat einfach so lang gewartet, bis das, was sie sehen wollte, erschienen ist.

Leonore Mau hat nie Sensationsbilder gemacht. Sie hat auch nie ein Foto von einem Menschen gemacht, wo man das Gefühl hatte, dass der in diesem Moment nicht gern fotografiert worden wäre. Wenn man ihre Bilder von Menschen ansah , war immer ganz klar, dass diese mit deren Einverständnis gemacht worden waren.

Das Medium Fotografie ist sehr nah am Diebstahl dran, aber sie hat ihre Bilder nicht gestohlen. Sie war auch jemand, der Menschen eher mehr als weniger zugetraut hat. Sie hat nie auf irgendjemand herabgeschaut. Sie hätte eher nach dem verborgenen Sinn gesucht, den sie vielleicht nicht versteht. Sie war sehr achtsam mit den Menschen, denen sie begegnet ist. Sie hat ganz großen Wert darauf gelegt, die Sprachen zu verstehen. Hubert Fichte und sie haben Altgriechisch zusammen gelernt, um den Herodot im Original lesen zu können. Portugiesisch sowieso, Englisch, Französisch, Kreol auch.

Poetisch ausgedrückt: Sie war eben auch eine Weltbürgerin.

Ihre Wohnung ist auch sehr schön gewesen. Am tollsten fand ich all die schönen Sachen, die sie von den Reisen mitgebracht hatte: Die Wohnung war natürlich riesig groß, sehr schön geschnitten, sehr elegant eingerichtet, von großer Schlichtheit, nicht so voll gestopft. Alles, was von Hubert Fichte war, hat sie immer sehr hoch gehalten. Wie eigentlich alles, was Hubert Fichte gemacht hatte, toll gewesen war. Sie hat mir von ihm vorgeschwärmt. Da war sie dann doch auch sehr klassisch die „Frau an seiner Seite“. Es war auf jeden Fall eine tolle, eine erstaunliche Begegnung dieser beiden.

Mit ihrer ganzen Geschichte war sie für mich eine besondere Frau . Die Entscheidungen, die sie für sich getroffen hat, sind überhaupt nicht typisch für ihre Generation.

Sie hat ja eigentlich Bühnenbild studiert und wollte auch Bühnenbildnerin werden, aber ist dann von diesem 20 Jahre älteren Mann schwanger geworden. Man könnte sagen, weil sie plötzlich verheiratete Frau und Mutter war, habe sie eigentlich ein Stück ihrer Jugend verpasst. In der 68er-Zeit hat sie sich das noch einmal zurückgeholt. Hubert Fichte war per se der Mensch, der in irgendwelche Szenen und Parallelwelten hineingegangen ist, um sie zu erforschen und zugänglich zu machen bzw. darüber zu berichten. Egal, ob das jetzt die ‚Palette’ war oder die Psychiatrie in Benin.

Man hatte das Gefühl, dass sie ein sehr erfülltes Leben hatte. Sie hat sich überhaupt nie beklagt, auch nicht über ihre Gebrechen, als sie alt war.

Ohne Titel (Susanne Amatosero), 2000

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Hubert Fichte beim 106-jährigen

König von Abomey), 1975

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Priesterinnen des Tempels „Casa das Minas“), 1981/82

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Figuren in der gemeinsamen Wohnung von Leonore Mau

und Hubert Fichte in der Dürerstraße in Hamburg-Othmarschen

© Nathalie David

Bücherregal in der gemeinsamen Wohnung von Leonore Mau

und Hubert Fichte in der Dürerstraße in Hamburg-Othmarschen

© Nathalie David

Ohne Titel (Leonore Mau mit Mann und Sohn), um 1950

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

F. C. Gundlach in Hamburg (8. April 2016)

Leonore habe ich kennengelernt, da war sie Fotografin.

Ich hatte eine Zeit lang eine Postproduktion. Die Filme, die unterwegs auf ihren Reisen nicht entwickelt werden konnten, haben wir entwickelt. So kamen wir ins Gespräch. Wenn sie die Bilder abholte, hat sie sie mir gezeigt und wir haben darüber diskutiert.

Ich habe 1975 eine Galerie gegründet. Eine der ersten Ausstellungen haben wir über afroamerikanische Religionen gemacht. Die war natürlich außergewöhnlich. Ich habe sie dann in der Dürerstraße besucht. Wir haben Fotos gesichtet und daraus das Material ausgesucht für die Ausstellung. Die Prints habe ich in meinem Labor gemacht und ihr damals alle geschenkt. Die sind auf Cibachrome gemacht. Wir hatten einen Print von einem

Candomblé . Das war wohl der blutende Mann, der saß. Das hing in der Galerie ganz hinten, wandgroß. Fichte hat dort eine Lesung gemacht. Dann haben wir beschlossen, ein Portfolio zu machen. Wir haben einige Portfolios herausgegeben, jeweils zehn Motive zu einem Thema oder zu einer Biografie. Wir kamen auf ‚Die große Anatomie’. Leonore hat in Bahia fotografiert, wie ein Mensch seziert wird, was dort alltäglich ist. Man sieht in den Bildern, dass Kinder neben diesem Operationssaal stehen und zugucken, was darin passiert. Wir haben zwölf Exemplare gemacht, sechs davon hat sie bekommen, sechs habe ich bekommen. Fichte hat noch einen Text dazu geschrieben.

Soviel ich weiß, hat sie hauptsächlich mit Kleinbild fotografiert, aber auch mit 6 × 6. Aber ihre wichtigste Kamera war, glaube ich, die Kleinbildkamera, weil sie ihr ermöglichte auch in schwierigen Situationen zu fotografieren, die Diskretion erforderten und in denen man nicht in Erscheinung treten wollte.

Dieses Paar, der lange, schlanke, ich hätte fast gesagt, Lulatsch, aber mit dem Riesenkopf, begleitet von der Frau mit dem weißem Haar, das war natürlich ein Auftritt, der war sensationell. Natürlich hatte er die führende Rolle. Er war ja ein Weltmeister im Schnorren. Die flogen mit der Concorde, das kriegte er hin. Aber das war vielleicht das Gute an der Rolle, dass sie eben passiv war und dass sie sozusagen freiwillig in seinem Schatten „fliegen“ konnte. Die Leute waren dann mit anderem beschäftigt.

Sie und Hubert Fichte wurden als Paar integriert. Sie wurden nicht als Voyeure gesehen, sondern sie wurden ernst genommen und einbezogen in das Ritual. Wenn man mit der Leica fotografiert, hat man die Kamera direkt am Auge, man hat sozusagen die Perspektive des eigenen Auges. Und sie ist die leiseste Kamera, die es überhaupt gibt. Vielleicht haben die gar nicht wahrgenommen, dass da auch fotografiert wurde. Das ist ganz ungewöhnlich, was ihnen gelungen ist, zu einer Macumba zu gehen und zu allem möglichen in ihrer Zeit in San Salvador, Bahia. Bei den vielen Reisen, die sie gemacht haben, war Leonore ganz wach dabei. Wie sie das Land, in dem sie waren, wahrgenommen hat, das reflektieren ihre Bilder. Sie hat beobachtend Dinge wahrgenommen und sie dann fotografiert. Unter allen Bedingungen, denn oft gab es sehr wenig Licht. Sie hat trotzdem die Fotografien gemacht. Es gab in Südamerika keine Labore, die Dia-Filme entwickelten. Die brachten sie mit und wir haben sie bei uns im Labor entwickelt.

Sie hat viele Porträts fotografiert. Sie hat die Gelegenheit genutzt, wenn Fichte ein Interview machte. Kam es zu einem Gespräch, dann war sie präsent und hat die unterschiedlichsten Personen, die interviewt wurden, porträtiert. Genet zum Beispiel. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Bildern. Ich glaube, mit Blitz hat sie ganz selten fotografiert. Sie hat das Licht verwendet, das es in der Umgebung der Menschen gab. Sie wollte ja nicht bemerkt werden, das war das Entscheidende. Und die Spontanität, die sie dabei hatte.

Die Pina Bausch-Fotos, das war wohl die letzte große Aufgabe, die sie sich gestellt hatte. Sie kannten sich gut und dadurch war die Möglichkeit gegeben, dass da keine Barrieren waren, dass man frei arbeiten konnte. Sie hatten auch ein gutes persönliches Verhältnis. Sie hat einen sehr persönlichen Stil entwickelt, auch an die Menschen heranzugehen und sie nicht zu verschrecken. Sie bleiben offen, sie bleiben sie selbst. Das ist das Entscheidende. Sie posieren nicht. Sie haben auch Vertrauen, dass sie nicht vorgeführt werden. Denn Tänzer sind schwer zu fotografieren. Deren Kunst besteht darin, sich durch die Bewegungen ihres Körpers auszudrücken. Das ist hier genau das Gegenteil. In einer statischen Situation macht sie sehr viel ganze Figuren, sie bleibt auf Distanz. Es kommt selten vor, dass jemand mal direkt in die Kamera guckt. Sie hat die Bilder immer sehr spontan gemacht.

Leonore Mau kam relativ spät zur Kamera und die Kamera war einfach ihr Instrument.

Ohne Titel (Das Blutbad), 1971

Farbiges Diapositiv 6×6

© Marlene Burmeister

Ohne Titel (Candomblé-Zeremonie bei Nacht), 1969

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Jean Genet), 1975

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Barmen. Brücke am Opernhaus, 1987

(mit der französischen Tänzerin Helena Pikon)

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ulrike Ottinger bei sich zu Hause (9. Mai 2018)

Es war in der Zeit, als ich in Paris war, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wusste zuerst von ihr über die Fotografien und dann erst habe ich sie kennengelernt. Erst dann, als wir uns wirklich intensiv unterhalten haben, das war dann in Berlin und in Hamburg. Sie hatte eine Ausstellung hier in Berlin, da in der Gegend von den Hackeschen Höfen war eine sehr schöne Buchhandlung, und da hatte die Leonore eine sehr gute Ausstellung. Davor war sie auch schon mal hier, wahrscheinlich war’s in der Akademie der Künste.

Wenn wir uns unterhielten, haben wir uns über Reisen unterhalten. Ich weiß, dass ich ihr irgendwann mal gestanden habe, dass es mir manchmal peinlich ist, meinen Fotoapparat auf Menschen zu richten, dass ich mit der Zeit gelernt habe, das nicht, überhaupt nicht verborgen zu tun, sondern ganz offensiv, also die Leute anzulächeln und ihnen zuzunicken und also das sehr offensichtlich zu machen. Und ich hab sie mal gefragt, ob sie das auch hat. Sie sagt: Ja, es ist oft eine Überwindung.

Sie hat auch etwas, dem ich mich durchaus verwandt fühle, ja, so eine „Zugehensweise“ auf Dinge, die mir sehr vertraut ist. Sie sagte mir, das ist eine Erfahrung, die ich übrigens auch habe, wenn man sehr viel jünger ist, sehr viel frecher ist, und das aber kompensiert durch, später, durch die Erfahrung, wie man mit Menschen umgeht. Darüber haben wir uns manchmal unterhalten, ja, über diese Situation und auch über die eigenen Widerstände, sich manchmal selbst zu überwinden etwas zu machen, als eine gewisse Scheu und man fragt sich manchmal, ob das indiskret ist, in einem Ritual oder dem Alltag.

Ich erinnere mich, dass sie gerade in der Ausstellung in dieser Galerie, eine Buchhandlung eigentlich, in der wir zusammen waren, dass wir vor ihren Fotos standen und sie hat dann ein bisschen erzählt zu den Bedingungen und dem Hintergrund und was da sonst noch passiert ist. Wir haben uns eigentlich nie über technische Dinge oder sowas unterhalten. Das war, glaube ich, nicht so, obwohl sich sowas auch schnell eingefügt hätte, nicht in einem Nebensatz, aber das, wir waren beide, glaube ich, nicht die, wie man sagt, die Technikfreaks, sondern einfach mehr an den Inhalten interessiert, und wie fotografiert man etwas, das es erkennbar ist.

Es gibt ja ein Foto, das sie von Hubert Fichte gemacht hat, das ich so großartig finde . Das ist das, wie er diese Körpermaske hat, mit den Brüsten einer Frau und wenn ich mich recht erinnere, […] sitzt er eigentlich wie einer der großen kongolesischen Könige und hat auf dem Knie auch noch, ich glaube, eine Kopfmaske, auf die er so die Hand legt. Ich finde das ein geniales Porträt von Fichte, weil es auch diese ganzen Ambivalenzen zeigt, und eigentlich ein geniales Bild im ganzen Zusammenbau, nicht?

Ich denke, dass sie [Leonore Mau und Hubert Fichte] sich auch gegenseitig eine Form der Stabilität und Sicherheit gegeben haben, die man, glaube ich, braucht, wenn man anders lebt, nicht so eingebettet in eine Gesetzmäßigkeit, in bürgerliche, sesshafte Ordnung. Sie hatte eine Offenheit, vielleicht auch aus ihrer großbürgerlichen Haltung, vielleicht, konnte sie sich auch über einiges hinwegsetzen. […]

Die Ästhetik war eine Selbstverständlichkeit und sie hat eine, denke ich, sehr große Sicherheit gehabt, auch im Augenblick exakt die Kadrierung zu nehmen, die sie haben wollte. Das ist ganz eindeutig, ich kenne ja sehr viele Fotos von ihr in ganz unterschiedlichen Situationen, Dinge, wo man sehr schnell arbeiten muss wie bei den Ritualen, dokumentarische Sachen, wo man wirklich in der Sekunde entscheiden muss, wie auch bei den komponierten Sachen, wie bei dem Portrait von Hubert Fichte.

Ihre Fotografie ist wirklich sehr nah an den Sachen dran und gleichzeitig aber, hat sie die Essenz von Dingen und gleichzeitig die genaue Beobachtung des Alltags . Aber ich meinte eben das Spielerische auch in der Interaktion der beiden. Das halte ich für sehr wesentlich.

Ihre Fotografien gehören für mich wirklich mit zum Besten, was ich an Ritualen kenne, und sowas kann man nur machen, wenn man etwas davon versteht, etwas davon weiß. Sonst kann man so nicht fotografieren. Ja das ist in den Fotografien sichtbar und das ist natürlich auch im Austausch mit Fichte passiert und im Austausch mit Menschen. Wenn man sich lange in einem Land aufhält, dann gehört man ja irgendwann ein bisschen mit dazu. Ich glaube, man bleibt immer der Andere, aber trotzdem ist man als der Andere in der Kultur auch etabliert und hat eine Rolle gefunden und gehört für die Menschen dort irgendwie mit dazu.

Und das war für sie eine Selbstverständlichkeit und dann wirkt es natürlich auch nicht so gesucht und aufgesetzt, sondern ja, richtig, ist einfach richtig. Ja, sie war mutig.

Es gibt Dinge, die sehr widersprüchlich sind, und diesen Widersprüchen haben sich Fichte und Mau ausgesetzt. Das, was sie publiziert haben, ob nun in Fotografie oder Text, das hatte damals, also in den sechziger Jahren, siebziger Jahren, einen ungeheuren Einfluss, ganz eindeutig.

Ohne Titel (Gläubiger in Trance), 1972-1978

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Hubert Fichte mit Gelede-Bauchmaske

und Tonkopf-Maske), 1979-1983

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Priesterinnen des Tempels „Casa das Minas“), 1981/82

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Ohne Titel (Erster Ausgang der Novizen), 1971

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Yōko Tawada bei sich zu Hause in Berlin (22. März 2016)

Ich weiß es nicht, wie es dazu kam [zum ersten Treffen]. Meine Erinnerung muss nicht stimmen. Meine Verlegerin, Claudia Gehrke und ich haben Leonore Mau besucht, zwei, drei Mal, unabhängig von einem Auftrag. Ich erinnere mich, dass ich gar nicht wusste, dass ich fotografiert werden sollte. Ich bin gerne zu ihr gegangen und dann hieß es auf einmal: Die fotografiert mich. Aber das war gar keine Aufregung wie bei anderen Fotografen. Das war bei Leonore überhaupt nicht so. Es war ganz ruhig. Ich erinnere mich, dass der Raum eher dunkel war, es gab keine Beleuchtung wie im Fotostudio und Leonore Mau hat gefragt, wo ich mich hinstellen möchte, vielleicht am Fenster? Ich habe mich hingestellt und dann gab es gar keine Anweisungen mehr: Ich stand einfach da und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich fotografiert werde, weil Leonore Mau ganz still war. Sie hat sich bewegt wie ein Nō-Theater-Spieler, da schleicht man auf dem Boden. Sie muss sich ja bewegt haben, sie hat ihre Position geändert, aber das habe ich nicht gemerkt. Deshalb war ich sehr erstaunt, als ich die Fotos später sah, die sie gemacht hat. Dogmatisch war sie auf keinen Fall. Sie hat nicht gesagt, dass ich die Haare nach hinten oder nach wohin tun soll, das ist auch ein Zufall. … Mir kam es kurz vor. Vielleicht weil es angenehm war. Es ist eine subjektive Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, schwierig zu sagen, aber lang war es auf keinen Fall. … Als würde sie nebenbei einfach so ausprobieren, einige Fotos zu schießen, so kam es mir vor, und ich habe gar nicht gemerkt, dass es Porträts werden sollten, die jetzt wirklich schön sind. Aber es ist kein typisches Autorenporträt, sondern eher ein Gemälde, finde ich.

Ich erinnere mich, dass sie sehr gerne Gäste empfangen hat, auch solche wie mich, die sie nicht so gut kannte. Meine Verlegerin kannte sie ja viel besser. Wie sie uns ruhig, aber sehr herzlich empfangen hat, keine große Umarmung und Küsschen und große Worte. Und dann hat sie mit Genuss Wein hingestellt auf den Tisch, alles war so leise und natürlich. Die Leonore Mau war wie ein Ort, wo man sich treffen konnte, ohne Auftrag, ohne Zwang, ohne Komplikationen.

Viel später hatte ich ein Theaterprojekt zusammen mit Ulrike Ottinger. Sie hat ihre Filme in Hamburg gezeigt und ihre Hamburger Freundinnen waren alle da, unter anderem auch Leonore Mau. Da konnte sie schon nicht mehr so gut gehen. Ich wusste nicht, dass sie befreundet waren, aber dann dachte ich: Ja klar, es gibt so viele Gemeinsamkeiten in den Arbeiten, dieses Interesse für die Rituale und Schamanismus und Fotografien. Eine bestimmte Art sehr behutsam mit den Menschen umzugehen, mit Geduld in eher langen Prozessen den Ritualen zu folgen und dann die Fotos zu machen und nicht zu sagen: Jetzt machen Sie das, oder: nehmen Sie diese Pose ein, und das wird fotografiert, sondern einfach so lange dabei zu sein, bis alle vergessen, dass sie da ist und dann fotografieren.

Ohne Titel (Yōko Tawada)

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

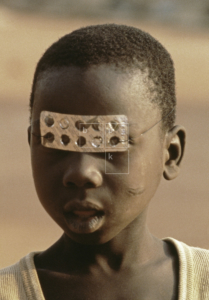

Ohne Titel (Junge mit Blister-Maske), 1975

© bpk / S. Fischer Stiftung / Leonore Mau

Wolfgang von Wangenheim im Hotel Atlantic in Hamburg (4. Februar 2016)

Ich habe Leonore Mau kennengelernt im Frühjahr 1976. Es war mein letztes Jahr in Dakar, wo ich Lektor für Deutsch war und französische Deutsch-Lehrer ausbildete an der Universität. Ich hatte Hubert Fichte zwei Jahre zuvor kennengelernt, weil er mit LM in Dakar gewesen war, um dort zu forschen und die Vorgänge zu beschreiben an der psychiatrischen Klinik in Fann, die liegt direkt neben der Universität auf der Halbinsel von Dakar. Es kam 1976 dazu, dass ich, der ich zwei Wohnungen in Dakar hatte, die eine von der Universität gemietete Hubert und Leonore überließ. Und da lernte ich die beiden kennen. Und wir sind dann anschließend an die Zeit, die sie dort waren – ich glaube, es waren zwei oder drei Monate – gemeinsam, Hubert, Leonore, mein Freund Amadou, ein Senegalese, zu viert in die Casamance gefahren, nämlich in ein psychiatrisches Dorf.

Hubert hatte von dem französischen Leiter [gehört], [der war] also Psychiater von Beruf, und hatte sich erkundigt, wie die Senegalesen traditionell ihre Geisteskrankheiten und psychischen Probleme heilen oder jeweils behandeln, und versucht das zu integrieren, in der Weise, dass er sowohl in Dakar wie in jenem Dorf im Süden des Landes traditionelle und moderne Techniken der Behandlung verband.

Wir fuhren in den Süden des Senegals, die Casamance, wie sie heißt. Und dort war in der Nähe von Ziguinchor, der Hauptstadt, ein Dorf eingerichtet – ein vorher schon existierendes Dorf – eingerichtet mit ärztlicher Betreuung. Es waren viele Geistesgestörte, die sozial auffällig waren, also Leute, die so leicht gefesselt waren, mit einem Baumstumpf am Bein – Und das wurde nun von Leonore fotografiert [und] von Hubert beschrieben. In diesem Dorf, da sind wir gewesen, da habe ich auch mal Leonore fotografiert, wie sie fotografierte. Und es war so, dass sie beide eben schon an dem Ort mal gewesen waren und daher auch bekannt waren. Das war überhaupt ihre Technik. Leonore hat nirgendwo Fremde fotografiert, also wenn sie anfing jemanden zu fotografieren, dann immer jemanden, der wusste, die ist da, nicht am ersten Tag, sondern am zweiten oder dritten, mal irgendwann, beiläufig. Und daher sind Leonore so viele Spontanfotos gelungen, die Augenblicke ganz intimer Begeisterung zeigen, insbesondere eben von Heilungen oder von Taufen im Fluss oder solche Sachen. Intime Gesten von Kranken und Gesunden, die hat Leonore Mau mit Geduld in dem Moment erfasst, wo sie passierten, und die Leute, die die ausübten merkten gar nicht oder es störte sie nicht, dass da noch eine Frau ein paar Fotos machte.

Ohne Titel (Leonore Mau im psychiatrischen Dorf

„Village Émile Badiane“ von Kenia bei Ziguinchor,

in der Casamance, Senegal), 1976

© Wolfgang von Wangenheim

Ohne Titel (Hubert Fichte im psychiatrischen

Dorf „Village Émile Badiane“), 1976

© Wolfgang von Wangenheim